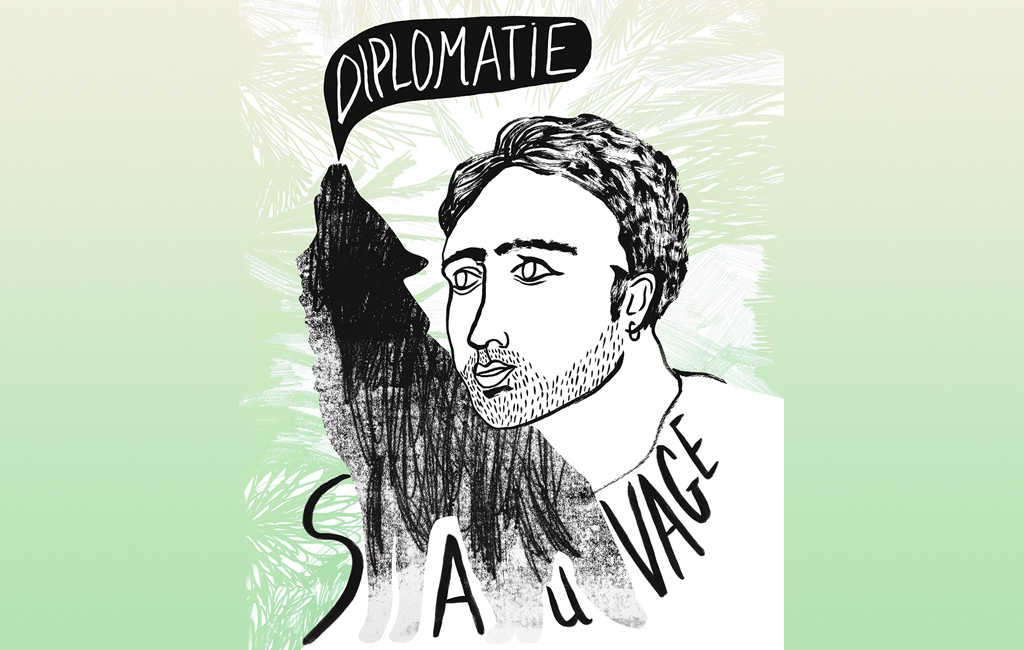

Baptiste Morizot, philosophe-pisteur

Philosophe et Maître de Conférences, Baptiste Morizot a quitté le confort des bibliothèques pour explorer de nouveaux territoires, ceux de notre relation au monde sauvage et à la diversité des vivants que nous avons relégués dans des représentations fantasmatiques.

Auteur de l'ouvrage Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, sa pensée se noue à des pratiques de pistage pour dessiner des territoires communs à partir d'une diplomatie animale.

— Terres d'Aventure : Votre ouvrage témoigne d'une réflexion sur notre rapport au monde "sauvage" qui s'ancre dans une pratique de pistage sur le terrain. Comment et pourquoi s'aventure-t-on en philosophe sur de tels territoires ?

Baptiste Morizot : Le « comment ? » est une affaire de rencontres. Le « pourquoi » est plus intéressant, plus difficile à trancher aussi. J’ai eu le sentiment qu’il était nécessaire de vivifier la pratique de la pensée par des pratiques de terrain au contact des vivants auxquels je réfléchissais. Cette expérience a modifié certains aspects de ma recherche : ma méthode philosophique s’est métissée de pistage, d’attention aux signes et aux indices. Cette pratique m’a permis de sortir de l’opposition entre pensée et sensibilité, entre théorie et pratique : dans le pistage, pour interpréter les indices laissés par un cerf, une panthère des neiges ou un loup, vous tissez de manière très serrée les sens, l’intuition, l’imagination et le raisonnement, le tout pour chercher un état d’attention très aiguisé, vibratile, à ce qui se passe alentour. Dans mon nouveau livre Sur la piste animale, j’essaie de suivre le plus loin possible la transformation de la sensibilité qui s’opère en vous lorsque vous vous formez au pistage. Cela n’exige aucune forme d’expertise, il suffit d’un peu d’entraînement.

Il ne s’agit finalement que d’une forme extrême de l’attention, qui a été rendue caduque par nos pratiques de la nature, mais qui existe chez tous les individus et les peuples qui ont un rapport non bucolique, non récréatif, aux territoires vivants : ceux qui sont aux aguets pour comprendre ce qui s’y passe.

Ce sont des effets assez puissants de métamorphose de la disponibilité qui se jouent là, et je crois que c’est un peu ce dont nous avons besoin pour retisser des affiliations envers les autres formes de vie. Car ces formes de vie « sauvages » s’étendent aux végétaux, aux insectes, aux forêts et aux rivières, comme aux friches urbaines. Elles repeuplent les espaces, y compris l’espace intérieur, de tous ces vivants fascinants qu’on a réduit à des automates ou de la matière inerte pour mieux les invisibiliser. Il faut réapprendre à partager la Terre avec eux.

— T.A. : Votre pensée introduit le concept de diplomatie que vous sortez du champ géopolitique pour lui conférer une portée à la fois éthologique et écologique : quel usage faites-vous de ce terme ?

B.M. : La diplomatie, c’est un certain rapport à l’autre. Nous héritons de la tradition occidentale l’idée que les vivants sont des choses, de la matière à gérer quantitativement ou à domestiquer par la force. Dès lors que vous prenez au sérieux ce que disent l’éthologie et l’écologie scientifique contemporaines (sciences subversives par excellence qui ébranlent les conceptions scientistes du monde), il devient évident que les vivants sont tout autre chose que des « choses », justement : ce sont des êtres et des agents. Bien entendu, ils ne signent pas de traités, ni ne discutent comme nous le faisons, mais ils ont leurs propres modes de communication, et des manières de composer ensemble sur un même territoire, de façon à réduire l’agressivité mutuelle entre espèces et entre individus. Ce sont là des formes de diplomatie, en un sens minimal. Ces communications, ces comportements, ces manières de créer des modus vivendi, sont encore largement ignorés – du fait même qu’on a postulé qu’elles ne pouvaient pas exister dans la nature. Face à ces êtres aux moeurs inconnues, aux langages inaccessibles, quels émissaires faut-il envoyer ? Et bien, des diplomates, c’est-à-dire des explorateurs pacifiques pareils à ceux qui sont allés au-devant d’autres peuples pour apprendre leurs manières de penser, de communiquer, et de faire territoire. Cela pour jouer le rôle d’interprètes et de médiateurs, entre eux et nous, et essayer d’imaginer des codes communs pour cohabiter malgré les conflits. C’est ce que j’essaie de penser concrètement avec les loups dans mon livre.

— T.A. : Vous comparez la genèse de notre relation avec le loup à la colonisation et l'extermination des indiens d'Amérique du Nord. Dans quelle mesure cette analogie aide-t-elle à résoudre la crise écologique actuelle de notre relation au monde "sauvage" ?

B.M. : Vous avez raison concernant l’analogie discrète qui court tout le long du livre entre nos relations aux vivants et celles aux peuples « non-occidentaux ». Il y a, je crois, dans la tradition occidentale un motif commun caché dans le rapport à l’altérité en général, quelle que soit la forme de celle-ci, quand elle est qualifiée de « sauvage » – essentiellement par ignorance de ses moeurs propres. Mais plus encore que le modèle de l’extermination brutale, je me suis intéressé, dans l’histoire de la colonisation, à de rares cas de rencontres entre des peuples qui, pour des raisons historiques, ont dû se résoudre à une solution diplomatique pour cohabiter. C’est par exemple ce qui s’est joué dans une certaine mesure dans la région des Grands Lacs entre Amérindiens algonquins et colons français au XVIiie siècle : l’historien Richard White appelle cette négociation un « middleground », c’est-à-dire un terrain commun entre des peuples qui ne partagent ni le même langage, ni les mêmes lois, et qui ne se reconnaissent d’ailleurs pas mutuellement le statut d’humains ou de personnes morales, mais qui doivent néanmoins apprendre à communiquer et à cohabiter sur des territoires partagés.

— T.A. : Ce modèle diplomatique auquel vous appelez est-il généralisable à l'ensemble du monde dit "sauvage" et peut-être plus encore à ce que nous désignons comme la "nature" à l'ère de l'anthropocène ?

B.M. : Généralisable à l’ensemble, je ne crois pas. Mais je commence toutefois à cerner les conditions dans lesquelles ce modèle semble pertinent. Revenons au « middle ground » : Richard White isole les conditions historiques qui font qu’une relation entre peuples, qui pourrait être brutale et impérialiste, devient diplomatique ; schématiquement, cela se joue lorsque les êtres en présence sont dans une relation de vulnérabilité mutuelle. Mon raisonnement est assez similaire : si vous lisez bien les rapports scientifiques concernant l’état de la biodiversité et des dynamiques écologiques actuelles, il est clair que nos activités les ont ébranlées au point de les rendre instables et fragiles, alors même que nous avons besoin d’elles pour maintenir nos existences : la fragilisation des pollinisateurs, par exemple, est un problème majeur pour la pollinisation de tout le maraîchage européen, tout comme la destruction de la vie des sols par l’agriculture productiviste à intrants fragilise nos conditions de vie futures. Nous sommes donc bien dans une situation de vulnérabilité mutuelle. C’est une situation qui exige de trouver un « middle ground » diplomatique entre les vivants : il nous faut des diplomates abeilles pour comprendre ce dont elles ont besoin pour cohabiter avec nous, comme il nous faut des agents pour faire de la diplomatie avec la microfaune des sols.

Il devient pertinent de penser en diplomates envers les vivants dès lors que nous entrons dans des relations de vulnérabilité mutuelle à l’égard des formes de vie autour de nous ; c’est là une définition qui ne me semble pas inintéressante de la « nature » à l’ère de l’anthropocène, non ?

— T.A. : Quels prolongements votre dernier livre, sur la piste animale, offre-t-il à cette diplomatie animale ?

B.M. : Je voulais faire un livre qui soit moins exigeant d’un point de vue théorique, et j’aime expérimenter des genres d’écriture nouveaux. Il fallait pousser jusqu’au bout les implications de ce métissage entre terrain et philosophie. D’où la forme de cet ouvrage, structuré en récits qui commencent les pieds dans la terre, suivent des traces animales (souvent celles des grands prédateurs, loups, ours ou panthères des neiges – les animaux que je connais le mieux), pour cheminer lentement vers des questions de plus haute altitude. Le livre est également un prolongement pratique à la diplomatie : selon moi, le pistage, cet art de faire « lever » les peuples de vivants si discrets qui partagent avec nous cette Terre, est une pratique géopolitique. Elle revient à se demander : qui habite ici ? Comment fait-il territoire ? Comment composer nos modes de vie avec les siens ?… Sans nier l’existence de conflits potentiels et de rapports de force, mais avec pour mission de mettre en place un modus vivendi aussi pacifié que possible. C’est peut-être la première phase de toute diplomatie.